お宝No.41~50

No.41 スズムシの雌雄型

2014年に兵庫県内のスズムシ愛好家が飼育されていたものの中に見出された。

左の前ばねは完全なオス、右の前ばねは完全なメスの特徴を備えている。

そして、メスにだけ見られる長い産卵管が腹端から伸びている。

このお宅ではその後も複数の雌雄型が確認されている。

No.42 国の天然記念物ウスバキチョウ

北海道の大雪山系に生息するウスバキチョウは1965年に国の天然記念物に指定され、その後は採集できない。

2019年、岡山県内のとあるチョウ類標本収集家のご遺族から故人が収集された標本の寄贈があった。

「(未展翅の)三角紙の標本はいらないと思って置いてきました」という言葉が気に掛かり、「念のため見せてください」とお願いしたところ、お持ちいただいた三角紙の中にこれがあった。1957年の採集品。

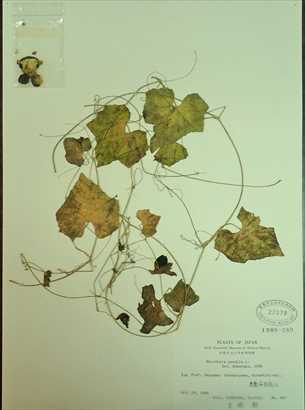

No.43 帰化植物アメリカスズメウリ(日本初記録の証拠標本1)

岡山県では日本新産の帰化植物(人の活動によって本来の分布域の外から持ち込まれ、野生化した植物)が数多く見つかっており、いくつかの種の証拠標本を当館に収蔵している。

中南米原産のウリ科植物のアメリカスズメウリはその一つで、1989年に倉敷市内の丘陵で見つかった。

国内初記録の証拠となる、重要な標本。

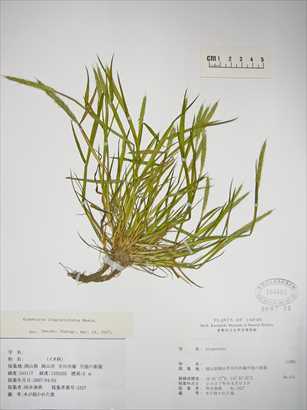

No.44 帰化植物ヒゲナガスズメノテッポウ(日本初記録の証拠標本2)

イネ科草本のヒゲナガスズメノテッポウは、アメリカスズメウリ(No.43)などと同じく、日本では岡山県で最初に見つかった帰化植物。

2007年に岡山市内のため池で見つかり、同年に報告された(茨木・岡本,2007)。

今のところ、県外から帰化の報告はない。

和名は、同属のスズメノテッポウよりも長い芒(のぎ)を「ひげ」に見立てたのが由来。

No.45 ジョウビタキの巣

ジョウビタキは、日本では主に冬鳥であるが、北海道や長野県、鳥取県などの一部では繁殖が知られている。

2014年6月岡山県新庄村の民家で、雄は確認できなかったものの、餌を運ぶ雌1羽と巣内ビナ2羽が観察され、これが日本最西端における最初の確実な繁殖記録となった。

この巣はその際に使用されたもの。

No.46 岡山県で絶滅したアゲマキ

児島湾のアゲマキは、戦前は有明海と並んで盛んに漁獲されていたが、1959年の児島湾の閉切・淡水化により生息環境が失われ絶滅した。

本標本は戦前に甲浦村(現・岡山市)で畠田和一によって採集されたもの。

岡山県:絶滅、環境省:絶滅危惧1.類。

No.47 肉鰭類化石シーラカンス

Whiteia sp.

体長28cm カナダ ブリティッシュコロンビア州 中生代三畳紀

シーラカンスは脊椎が軟弱で化石にはあまり残っていない。

No.48 爬虫類頭骨化石リストロサウルス

Lystrosaurus murrayi

16×13×11cm 南アフリカ 中生代三畳紀

ゴンドワナ大陸に生きていた体長1m程度の爬虫類の頭骨化石。

第1展示室で公開中。

No.49 ウスタビガの雌雄型

2017年に昆虫好きの高校生が研修旅行のバスで立ち寄った広島県内のサービスエリアで発見、その場で「雌雄型」と認識し、採集した。

採集者の女生徒は蛾を車内に持ち込むことで周囲に不快感を与えてはならないと思い、極秘に持ち帰り、翌日当館へ届けた。

左の雄側に傷みがあるものの、野生昆虫でこのような見事な雌雄型に出会うことは極めて珍しい。

No.50 最初期の岡山県産アオマツムシ

中国大陸原産とされるアオマツムシは国内では最初に東京で見つかり、西へ分布を拡大した。

現在では岡山県でも市街地を中心にきわめて普通に生息するが、当館の標本では1992年に岡山市で得られたこの個体が最古で、それ以前の標本はない。

この標本の存在から、本種は1990年代初頭に岡山県に定着したと推定できる。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2丁目6番1号

電話番号:086-425-6037 ファクス番号:086-425-6038

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館へのお問い合わせ