チーム医療

認知症サポートチーム

認知症サポート医が主体となって、毎月委員会を開催し、患者様が安心・安全に入院生活が過ごせるようカンファレンスを行っています。各病棟には認知症研修受講者を配置し、統一したケア・質の高い看護を提供しています。

皮膚・排泄委員会 褥瘡チーム

褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ったりすることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができたりしてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれています。(※日本褥瘡学会ホームページより)

当院では、患者様が入院した時点から褥瘡の早期発見に努め、早期介入することによって、予防や治療、教育を行っています。また、医師をはじめとし、看護師、栄養士、リハビリテーション科職員など多職種が連携しながら、月2回の褥瘡回診を行うなど、患者様に少しでも安心していただけるように取り組んでいます。

転倒・転落チーム

医療安全管理室と連携し、患者様の転倒転落事故を防止するとともに、具体的な安全対策を推進します。

- 転倒転落インシデント・アクシデント事例を収集・分析し、再発防止策を検討

- 入院時の患者様の転倒転落リスクを評価し個々の患者様に合わせた予防策を立案

- 多職種で連携し、必要な見地からの対策推進

- 転倒転落防止のための職員への指導と啓蒙活動

糖尿病チーム

糖尿病患者様によりよい糖尿病医療が提供できるように、治療や日常的な療養生活をサポートしていくためのチームです。

2ヵ月に1回チーム会を開催し、医師をはじめ看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、検査技師など多職種が連携し、チーム医療を提供しています。食事指導、薬剤指導、運動療法やフットケア、自己血糖測定など、患者様それぞれの状態や生活背景にあわせて包括的なサポートをしています。

また、外来の待合では、糖尿病についてのスライドショーを流しています。糖尿病の知識向上や療養行動にお役立てください。

緩和ケアチーム

がんなどの生命をおびやかす疾患をもつ患者様とご家族の抱えるさまざまな苦痛や心配ごとがやわらぐようにサポートするチームです。

緩和ケア認定看護師が中心となり、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、栄養士、歯科衛生士、医療ソーシャルワーカーが月に1回定期的にカンファレンスを行っており、多職種が連携して患者様とご家族を支援します。また、訪問看護中の在宅療養患者様も継続して情報共有をしています。

緩和ケア認定看護師は、主治医、看護師、MSWから患者様の情報を受けて速やかに介入できるようにしています。各部署のリンクナースに緩和ケアに関する教育や看護相談も行っています。

がんによるつらさや心配ごとがある方は、主治医または看護師にご相談ください。

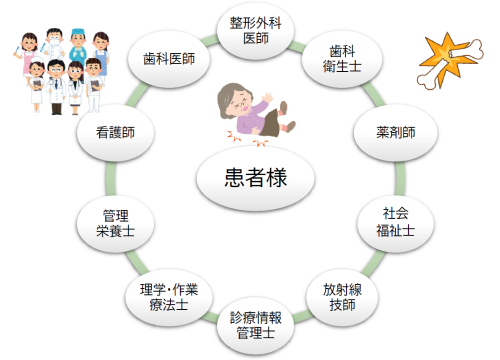

FLS(骨粗鬆症リエゾンサービス)チーム

転倒などにより受傷された脆弱性骨折患者様に対して、骨粗鬆治療を開始し、継続することで「二度目の骨折を防ぐこと」を目的とした取り組みです。医師・看護師・歯科衛生士・薬剤師・診療放射線技師・管理栄養士・理学療法士・作業療法士・医療ソーシャルワーカー・医事係職員で構成されています。

病床運営委員会

急性期病棟(138床)、地域包括ケア病棟(60床)の運営に関して、計画的に効率よく運用が促進でき、患者様に満足いただける入院環境が提供できるよう、看護部、リハビリテーション科、医事係、ベッドコントロール部門、地域医療連携室にて検討を行っています。またDPC係数、看護必要度、地域包括ケア病棟施設基準等、経営的観点からも病床運営が円滑に行えるよう取り組んでいます。適切な病床運営を行い、入院治療が必要な患者様を一人でも多く受け入れできる体制が構築できるよう委員会として活動しています。

手術室運営委員会

安全で質の高い手術医療を提供することを目的に設置しています。

安全で効率的な手術環境を整備するため、手術機材や設備の管理・見直しをするとともに、手術室利用状況の分析と効率化に向けた提案を行っています。月例会議では、手術室に関する現状を報告し課題を把握・共有することで、改善策を検討・実施しています。

医療事故防止のための取り組みとしては、職員向けの安全研修や勉強会を実施しており、また、他部門の医療スタッフとの円滑な連携体制の構築を図っています。

委員会は、麻酔科医師、外科系医師、手術室師長・主任、外科系病棟師長で構成されています。

身体抑制検討委員会

当院では、患者様の安全を守るために身体抑制を行うことがあります。身体抑制は、患者様の行動を制限することで、身体的・精神的な苦痛を与えるだけでなく、人権を侵害する行為ともなりかねません。そのため、身体抑制の適正化を図ることを目的とし、身体抑制検討委員会が設置されています。

委員会では、患者様の尊厳を守り、安全でよりよい医療を提供するために、身体抑制をできる限り減らし、さまざまな対策を検討・実施しています。

周産期委員会

妊娠中から産後まで安心して過ごしていただけるようサポートできる体制を整えるために、お産に関連する部門のスタッフが分娩前から情報共有を行い、治療・ケア方針を検討しています。

委員会は月に1回開催し、産婦人科医師、小児科医師、助産師、看護師で構成されています。

お産倍増委員会

お産の質向上に向けた取り組みを検討し、情報共有や業務改善を行っています。

委員会は月に1回開催し、産婦人科医師、助産師、看護師、医療ソーシャルワーカー、事務職員で構成されています。

医療安全管理委員会

医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するための必要な事項を審議し、医療安全対策を総合的に企画実施します。

- 医療に係る安全管理のための指針の策定及び変更に関すること

- 医療事故防止対策の検討及び研究に関すること

- インシデントの分析及び再発防止策の検討に関すること

- 医療事故防止のための啓発、教育及び研修に関すること

- 医療事故に対する対応策の策定に関すること

- その他医療安全対策に関すること

セーフティーマネージャー委員会

医療安全管理室と連携し、職員に医療事故等の未然防止及び院内における具体的な安全対策を推進するため、各部署にセーフティーマネージャーを置き、必要な事項を定めています。

- 各所属における医療事故の原因及び防止体制の改善方法についての検討及び提案

- 各所属におけるインシデント事例等の内容の分析

- 医療安全委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底、その他委員会との連携調整

- 職員に対するインシデント事例等の積極的な提出の励行

- その他医療安全対策に関する必要事項

感染対策委員会/ICT委員会

当院では、感染対策チームがあり、メンバーが一丸となり、病院の理念である「安全・安心な医療の提供」のため、院内感染の予防と制御に取り組んでいます。また、職員への教育や研修をとおして感染予防の意識向上を図るだけでなく、地域の医療機関や行政とも連携し、地域全体の感染症対策にも貢献できるように活動しています。

医療ガス安全・管理委員会

院内で使用する医療ガス(酸素、窒素、炭酸ガス等)設備の安全管理を図り、患者様及び職員の安全を確保することを目的に設置されています。

医療ガス設備の保守点検結果の報告や修繕状況、医療行政情報の周知、医療ガスにかかる安全管理のための職員研修等を行っています。

薬事委員会

病院における医薬品の適正な管理と効率的な運用を目的とする委員会です。医薬品の採用可否の審査や、医薬品の適正使用に関する事項などを協議・決定します。

委員会は、薬局長、医師、その他病院職員など、医薬品に関する専門家や関係者で構成されており、薬局が委員会運営をサポートしています。

原則として月1回定期的に開催されていますが、必要に応じて臨時会議を開催することもあります。

活動内容

- 医薬品の採用審査

-

医師等から提出された「新規採用申請書」に基づいて、医薬品の採用の可否を審議します。

- 医薬品の適正使用

- 医薬品の有効性、安全性、経済性、合理性、公平性を考慮し、適正な使用を推進します。

- 医薬品に関する情報の提供

- 医薬品に関する情報を収集・分析し、関係部署に提供します。

- その他

- 医薬品に関する事故防止対策、医薬品の安全性に関する情報収集を行います。

治験審査委員会

治験の倫理性、安全性、科学的妥当性を審査する組織です。病院で治験を実施する際に、患者様の人権と安全が守られているか、治験の内容が適切かどうかを審査します。この委員会で承認されなければ、治験を開始することはできません。

委員会は、必要に応じて開催されており、医療従事者だけでなく、医療を専門としないもの(事務職員など)も含んで構成され、また病院と利害関係のない外部の委員を含む場合もあります。

活動内容

- 審査

- 実施計画書が治験に参加する患者様の人権と福祉を守り、薬の効果を科学的に調べられる計画になっているか、治験を行う医師は適切か、患者様への説明は十分かなどを審査します。

- 義務

- すべての被験者の人権、安全、福祉を保護する義務があります。

- 人権と安全の保護

- 治験に参加する患者様の人権と安全を最優先に考え、審査を行います。

- 医療の進歩への貢献

- 治験が適切に進められるようにすることで、医療の進歩に貢献します。

- 信頼性の確保

- 委員会の審査を経て実施される治験は、より信頼性が高いものとなります。

化学療法委員会

病院内で化学療法(抗がん剤治療)を安全に行うための組織です。抗がん剤は、その効果と副作用の両面を考慮する必要があるため、専門的な知識と連携が必要です。委員会は、これらの専門家が集まり、化学療法の適正な実施をサポートします。

主に、化学療法のレジメン(治療計画)の審査・承認、情報共有、安全管理などを行います。

原則として月1回定期的に開催されていますが、必要に応じて臨時会議を開催することもあります。

活動内容

- レジメンの審査・承認

- 患者様ごとに最適なレジメン(薬剤の種類、投与量、投与スケジュールなど)を審査し、承認します。

- 情報共有

- 化学療法に関する最新の情報を収集・共有し、医療スタッフ全体の知識レベルを向上させます。

- 安全管理

-

副作用対策や感染対策など、化学療法における安全管理体制を整備し、患者様が安心して治療を受けられるようにします。

- 医療スタッフの教育

- 医師、看護師、薬剤師など、化学療法に関わる医療スタッフの教育・研修を実施します。

- 患者サポート

- 患者様やご家族の方に対して、化学療法に関する情報提供や相談支援を行います。

臨床検査適正化委員会

臨床検査業務を適性かつ効率的に行い、検査の質の向上を目的としています。

委員会は、医師、臨床検査技師、看護師及び事務職員で構成されています。

活動内容

- 精度管理業務

-

内部精度管理報告

外部精度管理(日本臨床検査技師会、岡山県臨床検査技師会)報告

メーカーサーベイ報告

- 検査機器

- 新規検査機器導入の検討

- 検査項目

- 新規検査項目導入、基準値変更、試薬検討および導入

- 検査システム

- 電子カルテシステム・検査システムの変更や修正

- 外部委託

- 外注検査項目の見直し、院内実施検査の適正な外注化への検討

- 他部署連携

- 各部署からの検査科への要望の検討

輸血療法委員会

血液製剤は、ヒトの血液から製造されるため、有限で貴重かつ一定の危険性を伴うものでもあります。そのため、一般的な医薬品とは違い、血液製剤を安全に適正かつ効率的に使用する必要があります。

「輸血療法の実施に関する指針」や「血液製剤の使用指針」に準じて、安全にまた適正に輸血製剤を使用することを目的に委員会を設置しています。

委員会は、医師、臨床検査技師及び看護師で構成されています。

活動内容としては、輸血のマニュアル作成や修正を随時行っているほか、輸血された患者様それぞれの事例に対して、輸血後の状態改善や適正に使用されているか、また副作用の有無を毎月確認しています。また、当院は輸血管理料2を算定する施設として認定を受けており、基準を満たしているかについても毎月確認しています。年に1度、危機的な出血を想定した研修を実施しています。

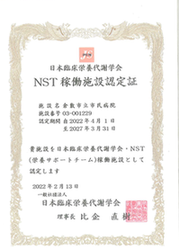

NST委員会

食欲不振、摂食不良、体重減少、床ずれ(褥瘡)など低栄養状態が病気治癒の妨げになっている患者様に対して、病気と闘う栄養をとれるように医師・看護師・薬剤師・言語聴覚士・臨床検査技師など多職種のチームでサポートしています。

栄養状態の改善により、1日でも早い病気の治癒をお手伝いできるよう、体調の変化を継続的に観察し、週1回のカンファレンス・回診を行っています。

また、日本臨床栄養代謝学会からNST稼働施設の認定を受けています。

活動内容

- 栄養状態の評価

- 身体計測、血液データ、食事摂取量、栄養摂取状況などを評価します。

- 栄養療法の提案・実施

-

評価に基づき最適な栄養補給方法(経口摂取、経管栄養、静脈栄養など)を提案し、実施をサポートします。

- 合併症の予防・管理

-

栄養不良による合併症(褥瘡、感染症、嚥下障害など)を予防し、早期に発見・治療します。

- 多職種連携

- 多職種で連携し、患者様の状態にあわせた栄養管理を行います。

- 情報共有・教育

-

院内での勉強会や研修会などを通して、NST活動の知識や情報を共有し、医療スタッフ全体のレベルアップを図ります。

- 患者・家族へのサポート

-

栄養指導や食事に関するアドバイス、口腔ケア、嚥下リハビリなど、患者様やご家族の方のニーズに合わせたサポートを行います。

給食委員会

月に1回、医師・看護師・看護助手・管理栄養士・給食委託業者管理栄養士などで食事提供についての提案や問題点を共有し、検討・改善を行っています。

活動内容

-

問題抽出・改善

- 各部署から食事内容や提供についての問題点を抽出し、情報共有・検討・改善を行います。

- 食事アンケート実施

- 年2回、食事アンケートを実施し、食事内容の改善などを行います。

- 献立の情報共有

-

行事食や郷土料理、季節を感じるフルーツなど、特別に提供している食事内容について情報共有します。

- おいしく安全な食事提供

- 食材や調理方法など、検討・改善を行います。

- 食品ロスの削減

- 食事オーダーの締切時間の厳守を促し、無駄な食費の削減を促進します。

診療録管理委員会

診療録等の正確かつ適正な記録及び管理運用に関し必要な事項について審議することを目的として診療録管理委員会を設置しています。

原則毎月1回開催しており、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療情報管理士と多職種で構成されています。

診療録を適正に管理、運用するために診療情報管理室を設置し、診療記録を管理、得られた診療に関する情報の整理・解析を行い、その結果を日常の診療に役立てています。

適切なコーディングに関する委員会

適切なコーディングを行う体制を確保することを目的に設置されています。

DPCコーディングにおける診断群分類の決定や、院内における標準的な診断及び治療方法についての周知等を行っています。

年4回開催されており、医師、看護師長、薬剤師、診療情報管理士で構成されています。

クリニカルパス委員会

クリニカルパスとは、疾患ごとに毎日の治療目標を設定し、入院から退院までの治療や検査のスケジュールを標準化したものです。

患者様と医療スタッフの間で情報を共有することで、患者様が安心して治療・検査を受けられるようクリニカルパスの導入を積極的に検討し、当院における医療の標準化を図ることを目的としてクリニカルパス委員会を設置しています。

原則毎月1回開催しており、医師、看護師、診療情報管理士を中心に多職種で構成されています。

災害対策委員会

災害時にも医療を継続して提供できるよう、倉敷市の地域防災計画にあわせた業務継続計画(BCP)の見直しに取り組んでいます。地域の医療機関や災害拠点病院である倉敷中央病院や川崎医科大学附属病院と連携しながら、当院も地域拠点病院として、地域の医療を守るための備えを進めています。また、日ごろから火災訓練や防災訓練、他の団体と連携した訓練を行うほか、BCP策定ワークショップにも参加しており、災害対応の力を高めています。

原則毎月1回開催しており、各部署から委員が選出されるなど病院全体で精力的に取り組んでいます。

安全衛生委員会

労働者の危険、また健康障害を防止するための基本となる対策について審議し、改善することを目的としています。

月に1回関係部署が集まり、年間のスケジュールに応じた議題(例:夏場では熱中症対策等)の報告を行ったり、職員定期健診・ストレスチェック・各種ワクチン接種の促進等を行っています。また、医療従事者の負担軽減及び処遇改善計画について、進捗状況を確認し、病院全体がより安全で健康を維持できる働きやすい環境となるように検討しています。

患者サービス向上委員会

当院では、意見箱などを設置し、患者様から広くご意見をいただいています。いただきました意見をもとに委員会で改善方法などを検討し、患者様が気持ちよく当院をご利用いただけるように対応可能なものから順次対応を進めています。

また、接遇力向上のため、病院職員としてふさわしい服装チェックを定期的に実施するとともに、挨拶・言葉遣い・電話マナーなどの接遇についても自己チェックすることで接遇意識を高め、患者サービスの向上に努めています。

倫理委員会

医療行為及び人間を直接対象とした医学研究について、実施の可否を決定するために、倫理委員会を開催しています。内容としては、臓器移植に関すること・終末期医療に関すること・臨床研究に関すること・その他医療行為全般にかかわる患者の基本的権利に関することについて、倫理的に審議しています。