災害対策

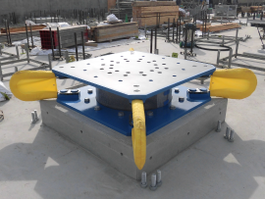

免震構造

患者様の安全と災害時の医療機能維持のために、地震への対策として倉敷市の病院で初の免震構造を採用しました。

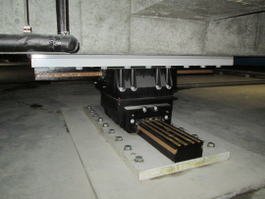

浸水対策

浸水対策として、非常用発電機や受電設備、サーバー室などを5階以上に配置するとともに、1階には浸水防止ドアや止水板を設置しています。

災害時の緊急治療

災害時には、5階リハビリテーション室や6階大会議室でも被災者の緊急治療を行うことができる設備を備えています。

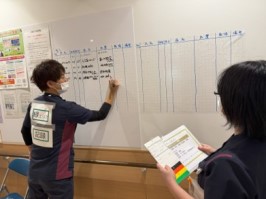

災害対策委員会の活動

災害時にも医療を継続して提供できるよう、倉敷市の地域防災計画にあわせた業務継続計画(BCP)の見直しに取り組んでいます。地域の医療機関や災害拠点病院である倉敷中央病院や川崎医科大学附属病院と連携しながら、当院も地域拠点病院として、地域の医療を守るための備えを進めています。また、日ごろから消防訓練や防災訓練、他の団体と連携した訓練を行うほか、BCP策定ワークショップにも参加しており、災害対応の力を高めています。

原則毎月1回開催しており、各部署から委員が選出されるなど病院全体で精力的に取り組んでいます。

倉敷市合同防災訓練(2024年度実施)

南海トラフ地震を想定した災害対応訓練を実施しました。

当院では、南海トラフ地震の発生により、倉敷市児島地区が津波被害を受けたという想定のもと、災害時の応援体制を確認する訓練を行いました。この訓練では、当院単独では対応が難しいケースを想定し、倉敷市連合医師会にご協力いただいて、市内12の医療施設から医師9名、看護師4名、事務職5名、システムエンジニア1名の合計19名の方々が応援として参加してくださいました。また、当院からは江田院長をはじめ、医師・看護師・リハビリスタッフ・事務職など32名が参加し、トリアージ訓練や院内見学を行いました。

大規模災害が発生した場合、「支援が届くまでの数日間は、自力での対応が求められる」と言われています。特に南海トラフ地震のように、太平洋沿岸を中心に広範囲な被害が予想される場合、瀬戸内海沿岸の地域へは比較的支援が遅れる可能性もあります。

そのため当院では、「自分たちで守る」意識を大切にしながら、自助・共助・公助のバランスを考えた備えを進めています。

BCP(業務継続計画)の策定と定期的な見直しを通じて、災害時でも地域の皆さまに必要な医療を届けられる体制づくりにこれからも取り組んでまいります。